Le blog du Temps de l'Immaculée.

05/09/2025

Une joie qui se nourrit de la souffrance

Alors que la tuberculose la consume et que ses jours sont comptés, Thérèse de Lisieux choisit de ne pas s'enfermer dans l'amertume. Loin d'être un hymne à la douleur, son poème « Ma joie » est une offrande, un acte d'amour qui transforme l'épreuve en un chemin d'union avec Dieu.

Elle ose affirmer : « Vraiment je suis par trop heureuse, / Je fais toujours ma volonté…. / Pourrais-je n’être pas joyeuse / Et ne pas montrer ma gaîté ?… ».

Cette joie ne se nourrit pas d'une absence de souffrance, mais de l'acceptation de celle-ci, comme le révèlent ces vers saisissants : « Ma joie, c’est d’aimer la souffrance, / Je souris en versant des pleurs / J’accepte avec reconnaissance / Les épines mêlées aux fleurs. ».

Thérèse de Lisieux ne fuit pas l'épreuve, elle l'accueille comme une participation au mystère de la croix, une manière de s'unir à la Passion du Christ. C'est en se faisant toute petite qu'elle trouve une force inépuisable : « Ma joie, c’est de rester petite / Aussi quand je tombe en chemin / Je puis me relever bien vite / Et Jésus me prend par la main ».

Un message intemporel de résilience et d'amour

À notre époque, où la douleur est souvent perçue comme un obstacle à éliminer, le poème de Thérèse de Lisieux est une véritable provocation. Il nous invite à changer de perspective et à voir la souffrance non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité de croissance et de liberté intérieure.

« Je veux bien souffrir sans le dire / Pour que Jésus soit consolé / Ma joie, c’est de le voir sourire / Lorsque mon cœur est exilé…. ».

Pour Thérèse, la joie n'est pas un simple sentiment éphémère, mais un état d'être profondément enraciné dans l'amour. Cet amour la pousse à affirmer que même dans l'adversité, sa seule joie est de pouvoir faire plaisir à Dieu : « Ma seule joie sur cette terre / C’est de pouvoir te réjouir. ».

En nous montrant comment transformer les épreuves en une offrande d'amour, Thérèse de Lisieux nous livre une clé précieuse pour affronter la dureté de la vie. Son poème est un rappel puissant que, même au cœur de l'ombre, une joie profonde et inaltérable peut naître et tout transfigurer.

« Ma joie » (PN 45, 21 janvier 1897)

« Il est des âmes sur la terre

Qui cherchent en vain le bonheur

Mais pour moi, c’est tout le contraire

La joie se trouve dans mon cœur

Cette joie n’est pas éphémère

Je la possède sans retour

Comme une rose printanière

Elle me sourit chaque jour.

Vraiment je suis par trop heureuse,

Je fais toujours ma volonté….

Pourrais-je n’être pas joyeuse

Et ne pas montrer ma gaîté ?…

Ma joie, c’est d’aimer la souffrance,

Je souris en versant des pleurs

J’accepte avec reconnaissance

Les épines mêlées aux fleurs.

Lorsque le Ciel bleu devient sombre

Et qu’il semble me délaisser,

Ma joie, c’est de rester dans l’ombre

De me cacher, de m’abaisser.

Ma joie, c’est la Volonté Sainte

De Jésus mon unique amour

Ainsi je vis sans nulle crainte

J’aime autant la nuit que le jour.

Ma joie, c’est de rester petite

Aussi quand je tombe en chemin

Je puis me relever bien vite

Et Jésus me prend par la main

Alors le comblant de caresses

Je Lui dis qu’Il est tout pour moi

Et je redouble de tendresses

Lorsqu’Il se dérobe à ma foi.

Si parfois je verse des larmes

Ma joie, c’est de les bien cacher

Oh ! que la souffrance a de charmes

Quand de fleurs on sait la voiler !

Je veux bien souffrir sans le dire

Pour que Jésus soit consolé

Ma joie, c’est de le voir sourire

Lorsque mon cœur est exilé….

Ma joie, c’est de lutter sans cesse

Afin d’enfanter des élus.

C’est le cœur brûlant de tendresse

De souvent redire à Jésus :

« Pour toi, mon Divin petit Frère

Je suis heureuse de souffrir

Ma seule joie sur cette terre

C’est de pouvoir te réjouir.»

« Longtemps encor je veux bien vivre

Seigneur, si c’est là ton désir

Dans le Ciel je voudrais te suivre

Si cela te faisait plaisir.

L’amour, ce feu de la Patrie

Ne cesse de me consumer

Que me font la mort ou la vie?

Jésus, ma joie, c’est de t’aimer! »

D'après Tribune Chrétienne

04/09/2025

De l'islam radical à la foi catholique : un parcours vers la paix intérieure

Dans un entretien poignant accordé au Journal du Dimanche, Bruno Guillot, ancien imam salafiste, lève le voile sur son parcours hors du commun, de son adhésion à l'islam radical à sa récente conversion au catholicisme. Son livre, "Adieu Soulayman. Itinéraire d'un imam salafiste", publié aux éditions Artège, se présente comme un témoignage brutal et honnête des coulisses de l'islam radical et de la quête d'une vérité spirituelle qui le mènera finalement à la paix.

Un vide spirituel comblé par le salafisme

Né en Belgique de parents français, Bruno Guillot se convertit à l'âge de 15 ans. Le déclic ? Des relations familiales tendues et la rencontre de jeunes Marocains au sein desquels il trouve la chaleur et l'appartenance qui lui manquaient. Pour lui, le constat est sans appel : « C'est la déchristianisation qui fait l'islamisation. » Il insiste sur la nature prosélyte de l'islam qui, selon lui, comble le vide spirituel de nombreux jeunes Européens en quête d'un enracinement.

Son parcours le mène en Arabie saoudite, où il devient un prêcheur salafiste reconnu. Il dénonce alors la stratégie de conquête du royaume qui, à travers l'université islamique de Médine, vise à propager le wahhabisme en Occident. Le discours est clair : « il est inconcevable de remettre en cause la charia ou le statut de mécréants attribué aux juifs et aux chrétiens. » Bien que se considérant comme un salafiste quiétiste, il admet la porosité de la frontière avec le djihadisme, déclarant que « seule la temporalité nous différencie des djihadistes. »

La quête d'une sérénité retrouvée

Malgré son immersion totale dans le salafisme, le doute finit par s'installer. Bruno Guillot décrit une religion « qui tyrannise ses propres fidèles » par sa rigueur constante, entraînant une fatigue profonde. C'est dans ce moment de faiblesse qu'une nouvelle quête spirituelle commence. Il se convertit au catholicisme, une décision qui lui vaudra une fatwa. Après des années d'études théologiques, la révélation se fait autour d'un simple verset : « Dieu est amour. »

Il témoigne de la paix inégalable qu'il a trouvée dans sa nouvelle foi. Son parcours est une illustration de la quête de sens qui anime l'être humain et qui, pour lui, a trouvé sa réponse dans un message d'amour, à l'opposé de la tyrannie qu'il avait connue.

Points clés du livre Adieu Soulayman :

- Un protagoniste charismatique et occidental qui parle à visage découvert, malgré les risques qu’il encourt.

- Un document rarissime sur la réalité de l’islam radical et sa volonté d’expansion en Europe.

- Un itinéraire raconté en vérité, avec une authentique bienveillance envers la communauté musulmane, en évitant l’écueil des polémiques stériles.

- Une exploration en profondeur des raisons d’une radicalisation et des clés pour comprendre et prévenir ce phénomène.

02/09/2025

Saint Pie X (1835-1914) - "Tout restaurer dans le Christ "

Il est difficile de résumer l'activité d'un pontificat qui fut d'une si grande importance dans la vie de l'Eglise. Le livre que nous citons en référence regroupe ces actes sous divers titres; nous en retiendrons deux :

- L'apostolat du catéchisme... Prêtre, évêque, cardinal, il n'avait jamais ralenti son zèle pour le catéchisme. L'encyclique Acerbo nimis (15 avril 1905) regroupe ses enseignements en ce domaine. "Il n'y a pas de devoir plus grave ni de plus stricte obligation que le catéchisme", rappelle-t-il. Plus tard, il y a le "texte unique" pour toute l'Italie, que l'on appelle le "Catéchisme de saint Pie X". Dans un appendice de ce texte, les devoirs des parents sont rappelés; ils sont "les premiers et les principaux catéchistes"... On a pu dire de ce pape, à cause de l'importance attachée au catéchisme, qu'il était resté "curé sur la chaire de Pierre".

- Le pape de l'Eucharistie... Plutôt que des développements théologiques sur l'Eucharistie, Pie X multiplie des directives sûres et opportunes sur la mise en valeur du mystère eucharistique. Le Décret Sacra Tridentina synodus du 20 décembre 1905, sur la Communion fréquente met fin à toutes les discussions et toutes les divergences nées du jansénisme et recommande la communion quotidienne. De nombreuses mesures viennent faciliter cette pratique, tout en recommandant que cette approche fréquente de la communion ne vienne pas à diminuer le respect dû à un si grand mystère (encyclique Editae saepe du 26 mai 1910). C'est enfin le 8 août 1910 que Pie X promulgue le décret Quam Singulari Christus amore sur la 1ère communion des enfants vers la 7ème année, revenant aux dispositions ratifiées au concile du Latran et confirmées par saint Thomas d'Aquin.

SAINT PIE X ET LE MODERNISME

On sait que l'hérésie moderniste, "synthèse de toutes les hérésies", fait de la Révélation une émotion personnelle; la révélation n'est plus une affirmation mais une expérience; c'est l'homme qui se parle à lui-même. Il s'agit alors de penser "historiquement" la Foi. Cette hérésie refleurit et ce sont les mêmes thèses qu'au début du siècle, notait le pape Paul VI. "Le modernisme pénètre partout avec un certain esprit de libre examen plein de périls", écrit en 1969 le Président de la Conférence des évêques de France.

Face à cette erreur multiforme et à son appareil, la première mesure prise sous le pontificat de saint Pie X est la mise à l'index, dès la fin de 1903, des principaux ouvrages de l'abbé Loisy. Un peu plus tard, interviennent la mise à l'index d'ouvrages d'autres modernistes français. En 1907, des mesures plus générales viennent compléter cette action :

- le décret Lamentabili du 3-4 juillet 1907 dénonce 65 propositions modernistes

-l'encyclique Pascendi Dominici Gregis du 8 septembre 1907 reprend ces propositions, non plus de façon isolée, mais en montrant leur lien. Cette encyclique est un traité doctrinal qu'il faut étudier.

SAINT PIE X ET LA FRANCE

Vis-à-vis de la France, le pontificat de saint Pie X est marqué par deux textes particulièrement importants de doctrine sociale : l'encyclique Vehementer (11 février 1906) condamnant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, telle que l'instituait la loi de 1905 et la lettre à l'Episcopat condamnant le mouvement du Sillon, expression du modernisme social (Notre charge apostolique, 25 août 1910). Il est certain que la portée de ces deux textes dépasse le cadre français. Dans le second, s'élevant contre "ceux qui ne craignent pas de faire entre l'Evangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires", contre ceux dont "le rêve est de changer les bases naturelles et traditionnelles et de promettre une cité future édifiée sur d'autres principes", il rappelle le fondement de toute rénovation de la société :

"Non, on ne bâtira pas de cité autrement que Dieu ne l'a bâtie; on n'édifiera pas la société, si l'Eglise n'en jette les bases et ne dirige les travaux; non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est; c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété. "omnia instaurare in Christo".

Ces textes, aussi actuels aujourd'hui qu'au début du siècle, méritent d'être lus, étudiés, médités.

On a souvent dans nos chapitres évoqué la prophétie de saint Pie X : "Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation... elle ne périra jamais la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes... (Elle entendra à nouveau la voix de Jésus) "Va, fille aînée de l'Eglise, nation prédestinée... va porter comme par le passé mon Nom devant tous les peuples et tous les rois de la terre ".

Et c'est encore en s'adressant à notre pays que saint Pie X déclare : "Le salut de la France ne peut être obtenu que par la reconnaissance du règne du Christ sur la nation" (8 mai 1906).

Source : ND de Chrétienté

Références : - Saint Pie X de Icillio Felici - Traduction d'une vie de saint Pie X, écrite en 1954 sous le titre italien "Il papa delle Eucaristica". Publication du Courrier de Rome 1991 (B P. 156 - 780001 Versailles). - "Le Courrier de Rome" vient également de publier en deux volumes de 800 p. l'ensemble des documents pontificaux de saint Pie X.

02/09/2025

Le 16 février 1892, le pape Léon XIII publiait l'encyclique « Au milieu des sollicitudes » sur l'Église et l'État en France, qui ouvrait la voie à la participation des catholiques à la vie politique de la République française. D'où le terme de « Ralliement », qui a historiquement défini cette politique d'adhésion.

L'encyclique , dans sa première partie, reprend les observations sur la « conspiration » de la politique moderne contre les droits de l'Église, déjà exprimées dans des encycliques précédentes, et appelle les catholiques à se rassembler afin de former « une grande unité ». Les raisons doctrinales par lesquelles Léon XIII soutient la nécessité de ce devoir de participation unie à la vie politique de la République antichrétienne sont les suivantes : a) toutes les formes de gouvernement sont également valables en elles-mêmes ; b) leur adéquation dépend de la diversité des caractères et des coutumes des peuples ; c) aucune forme politique ne peut être considérée comme définitive et immuable ; d) même en ce qui concerne le gouvernement républicain actuel, les catholiques doivent s'engager unis « à préserver ou à accroître la grandeur morale de leur pays » ; e) cependant, dit-on, cette forme de gouvernement est antichrétienne : Léon propose ici la distinction entre « pouvoirs constitués » et « législation ». Il peut arriver qu'un pouvoir constitué valide produise une législation terrible, ou qu'un pouvoir défectueux produise une bonne législation, car « la qualité des lois dépend plus de la qualité des hommes investis du pouvoir que de la forme du pouvoir ». Les catholiques français doivent donc s'unir « comme un seul homme », même dans la République démocratique, contre les abus de la législation.

Dans un article publié dans Die Tagespost le 24 juillet (lisible en italien sur le blog d'Aldo Maria Valli ) , Martin Grichting réexamine la question en comparant Léon XIII à Léon XIV. Selon lui, Léon XIII a marqué un tournant par rapport aux positions de son prédécesseur, Pie IX, encore attaché au régime précédant la Révolution française, époque à laquelle, écrit l'auteur, la République était considérée comme le diable. Dans son encyclique de 1892, Léon XIII affirmait qu'aucune forme de gouvernement n'est immuable, affirmant que la reconnaissance de nouvelles formes de gouvernement était non seulement permise, mais même nécessaire au bien de la société, même lorsque, sous cette nouvelle forme démocratique, un gouvernement antichrétien combattait l'Église. Les catholiques devaient abandonner l'« État catholique », adhérer à la République et utiliser tous les moyens démocratiques pour défendre l'Évangile et les droits de l'Église.

L'abbé Claude Barthe, qui a revisité le sujet dans certains de ses écrits récents, est d'un avis différent . Selon lui, croire que toute forme de gouvernement peut être bonne et que le régime de la République française ne saurait a priori être considéré comme une tyrannie revient à méconnaître la démocratie moderne, celle née avec la Déclaration des Droits de l'Homme durant la phase constituante de la Révolution française, qui fonde sa légitimité non pas sur Dieu mais sur la nation. Cette démocratie ne peut être bonne car elle n'est pas neutre ; la distinction entre « pouvoirs établis » et « législation » ne s'y applique donc pas. Définir le droit de tuer un enfant innocent comme l'un des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution française revient à affirmer la supériorité de la « volonté générale » des individus sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi « la tactique léonine était résolument erronée ». (C. Barthe, Las consignas de León XIII : une fausse bonne idée, Verbo, n. 629-630, novembre-décembre 2024, pp. 825-834 ; Id., La dimension politique de la défense du droit naturel , Verbo, n. 627-628, août-septembre-octobre 2024, pp. 575-584). Dans cette rupture produite par la République démocratique, selon Don Barthe, on ne pouvait pas voir la volonté d’éloigner l’Église de la scène publique et de l’intégrer dans des structures institutionnelles qui organiseraient progressivement la séparation entre l’Église et la société. En effet, de nombreux catholiques libéraux – « avec une naïveté parfois très touchante » – y voyaient une opportunité et « le catholicisme démocratique retrouverait une influence dans la liberté moderne qu’il perdait de jour en jour, restant lié aux rêves de restauration du christianisme » (C. Barthe, Trouvera-t-il encore la foi sur terre ? , Fede & Cultura, Vérone 2024, p. 25).

Stefano Fontana

01/09/2025

Recension d'un article de Y.M. Sévillia du 14 07 25 sur Bd Voltaire.

Dans le collimateur de l'Éducation nationale, l'établissement privé Stanislas est devenu le symbole des tensions qui menacent l'enseignement catholique et le principe de la liberté scolaire. Sous pression depuis une enquête de l'Inspection générale, l'école parisienne est mise en demeure de modifier certains de ses enseignements, notamment son cours de "culture chrétienne". Cette affaire dépasse le cadre d'un simple établissement : elle soulève la question du "caractère propre" de l'enseignement catholique, une notion au cœur de la loi Debré de 1959.

Le "navire amiral" attaqué

L'article explore les défis auxquels l'enseignement catholique est confronté à travers le prisme de l'affaire Stanislas. L'établissement parisien, qualifié de « navire amiral » de l'enseignement privé sous contrat, se retrouve au cœur d'une controverse majeure. Tout a commencé par des accusations de « sexiste et homophobe » émanant de médias, suivies d'une série de visites de l'académie de Paris et d'un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR). L'Éducation nationale exige désormais des ajustements, notamment pour les cours de sexualité et, surtout, pour l'enseignement de "culture chrétienne", jugé trop proche de l'instruction religieuse.

Le directeur de l'établissement, Igor Le Diagon, a d'ailleurs exprimé sa surprise quant à la demande de rendre facultatif cet enseignement, une mesure qui, selon lui, affecte l'ensemble de l'enseignement catholique. Comme le souligne un cadre expérimenté, « la loi peut faire l’objet d’interprétations... À partir de quand implique-t-on la foi des élèves ? ». Cela met en lumière la fragilité de la notion de « caractère propre » de ces établissements, qui, si l'on ne peut plus y aborder la foi chrétienne, perdrait tout son sens.

Un combat idéologique et une menace sur les libertés

L'article insiste sur la nature profondément idéologique de ce conflit, qu'il décrit comme la « résurgence de la vieille lutte anticléricale d’une gauche viscéralement opposée à l’enseignement privé ». Cette opposition, incarnée par des figures politiques qui réclament la rupture du contrat de l'État avec Stanislas, vise non seulement l'enseignement religieux, mais aussi la liberté d'enseignement elle-même.

Le texte souligne qu'au-delà de la sphère confessionnelle, cette affaire devrait préoccuper tous les Français, car elle reflète une menace plus large sur les libertés fondamentales. Il pointe également le silence des évêques, considérés comme les seuls à pouvoir défendre ce « caractère propre » et à s'opposer fermement à ces remises en question.

En conclusion, l'article dresse un tableau sombre de la situation de l'enseignement catholique en France, avec l'affaire Stanislas comme point de rupture. Plus qu'une simple controverse, il s'agit d'un véritable combat idéologique où la notion de "caractère propre" des établissements catholiques est mise à l'épreuve.

Yves-Marie Sévillia conclut en posant une question essentielle : si la culture chrétienne ne fait plus partie de l'identité de l'enseignement catholique, quelle est la prochaine étape et comment les libertés d'enseignement et de conscience seront-elles préservées à l'avenir ?

31/08/2025

L'article s'appuie sur plusieurs points forts de la pensée de Dom Guéranger, illustrés par des citations percutantes et des idées clés :

Sur le lien entre liturgie et Tradition : toute hérésie commence par une réforme liturgique.

« Tout sectaire voulant introduire une doctrine nouvelle se trouve infailliblement en présence de la Liturgie, qui est la Tradition à sa plus haute puissance. »

Cette phrase illustre la conviction de Guéranger que la liturgie n'est pas une simple formalité, mais le garant de la foi.

Sur la critique des évêques et le cléricalisme :

L'article souligne que Guéranger a dénoncé un « cléricalisme complaisant, plus soucieux de plaire aux gouvernements qu’à Dieu », et rappelé que le rôle de l’évêque n’est pas « d’inventer une foi à la mesure des modes ou des intérêts du moment, mais de transmettre fidèlement ce qu’il a reçu. » Cette critique vise à réveiller les pasteurs endormis et à les remettre au service de la Tradition et de la communion universelle.

Sur l'actualité de son message :

L'auteur fait le parallèle avec la pensée du Cardinal Robert Sarah, qui a affirmé que « Lorsque la liturgie devient un spectacle mondain, elle perd sa dimension de mystère et cesse d’être une rencontre avec Dieu. » Cette citation contemporaine valide l'intuition de Dom Guéranger, montrant que son combat pour la liturgie est toujours d'actualité.

En conclusion, l'article dresse un portrait complet de Dom Prosper Guéranger, insistant sur son rôle de réformateur et de critique. Il ne fut pas un simple polémiste, mais un bâtisseur qui, en restaurant la vie monastique, le chant grégorien et le sens du sacré, a préparé le mouvement liturgique du XXe siècle.

L'article soutient que la lucidité de Dom Guéranger est un modèle pour notre époque, où l'Église fait face à des courants cherchant à diluer sa doctrine pour s'adapter aux mentalités contemporaines. La défense de la liturgie, vécue en continuité avec Rome et la Tradition, est présentée comme le rempart sûr de la foi et le chemin vers l'unité catholique, faisant de l'héritage de Guéranger une boussole essentielle pour l'Église d'aujourd'hui.

Mathilde de Virene, Tribune Chrétienne

30/08/2025

Une vraie vie de prière

Dom Chautard appelle au contraire à la primauté de la vie intérieure : pour lui, œuvres apostoliques et vie spirituelle sont également voulues par Dieu, qui vient à la rencontre de l’humanité dans l’Incarnation et dans l’Église, et désire voir revenir à lui tous ses enfants. Mais le trappiste avertit des dangers d’une vie active menée sans vie intérieure, tandis qu’il met en avant les bienfaits d’un juste équilibre des deux, l’apostolat étant le lieu d’exercice des vertus et des dons reçus de Dieu dans la prière. Pour lui, seules sont vraiment fécondes les œuvres apostoliques animées par une vraie vie de prière : oraison et vie intérieure sont le foyer d’énergie indispensable de la vie apostolique de l’Église.

Bien que de tradition bénédictine et trappiste, donc purement contemplative, le rappel de dom Chautard n’ajoute rien de nouveau. Son intuition rejoint celle des fondateurs des ordres mendiants au XIIIe siècle. Sait-on que saint Dominique fonda un couvent de religieuses contemplatives, à Prouilhe (Hérault), avant de s’entourer des premiers frères prêcheurs ? Dans la tradition de son ordre, la contemplation a toujours eu le premier pas sur la mission : contemplare et contemplata aliis tradere, « contempler puis en communiquer le fruit à autrui ». Cet adage, parfois considéré comme la devise des Prêcheurs, est tiré des œuvres de leur docteur, saint Thomas. Dans sa Somme théologique, l’Aquinate montre que l’état de vie le plus parfait est celui des religieux qui unissent contemplation et action : « C’est faire œuvre plus grande de transmettre aux autres [ce que l’on a contemplé] que de contempler seulement. »

Pour lui, il ne s’agit de rien de moins que d’imiter au plus près le Christ : « La vie active, par laquelle quelqu’un transmet aux autres, en prêchant et en enseignant, ce qu’il a contemplé, est plus parfaite qu’une vie où l’on contemple seulement, car une telle vie présuppose l’abondance de la contemplation. Et c’est pour cela que le Christ a choisi une telle vie. » Dans les évangiles, on voit en effet que Jésus prend le temps de la prière avant de lancer le départ de son action apostolique : « En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres »(Lc 6, 12-13).

Thérèse à Saïgon

Contemplation et action : les deux formes de vie consacrée, réunies dans la vocation dominicaine, franciscaine ou carme, furent encouragées de concert par les papes et les supérieurs religieux pour soutenir l’apostolat dans les pays de mission. C’est ainsi que l’on chercha dès le XIXe siècle à implanter en Asie du Sud-Est des communautés contemplatives : sainte Marie de Jésus-Crucifié participe en 1870 à la fondation du premier carmel d’Inde à Mangalore ; sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus faillit rejoindre le carmel de Saïgon, premier d’Indochine, fondé en 1861, ou sa fondation d’Hanoï, ouverte en 1895. En Chine, c’est dom Vital Lehodey, abbé trappiste de Bricquebec, dont la pensée et les ouvrages (Le Saint Abandon, 1919) suivent la ligne de dom Chautard, qui envoie les premiers moines, arrivés en 1883 à Notre-Dame de Consolation de Yangjiaping, qui essaimera en 1928 près de Hong Kong. En Algérie, les trappistes d’Aiguebelle n’avaient pas attendu plus d’une douzaine d’années pour fonder à Staouëli, puis reviendront à Notre-Dame de l’Atlas, sur le domaine de Tibhirine…

Un levier pour soulever le monde

C’est ainsi que le 14 décembre 1927, le pape Pie XI fit de la petite Thérèse, qui n’avait pas quitté Lisieux depuis son entrée dans la vie religieuse, à 16 ans, la patronne universelle des missions à l’égal de saint François-Xavier. La jeune carmélite ne faisait en cela que suivre l’exemple de son homonyme et réformatrice d’Avila, qui répétait au soir de sa vie : « Je suis fille de l’Église. » Arrivée au terme de son itinéraire terrestre, parvenue au stade unitif de la vie d’oraison, la Madre était cette âme de feu, embrasée d’amour divin, portant les souffrances de l’Église universelle et prête à enflammer le monde.

Pourquoi les pionnières de l’oraison sont-elles devenues les patronnes des missions ? Elles étaient convaincues que l’action de l’Église doit être un prolongement de celle du Christ : c’est donc en lui – et non dans leurs propres ressources – que se puise tout vrai élan missionnaire. En outre « le bien se communique par nature », et la contemplation des mystères sacrés remplit l’âme d’une joie surnaturelle qui tend à se répandre partout autour d’elle. Enfin, et plus fondamentalement peut-être, le contact divin, régulier et profond, de l’oraison transforme vraiment l’âme et la change à l’image du Christ, dont le visage d’amour, resplendissant sur ceux qui le reflètent, est seul à même de toucher vraiment les cœurs et de les ramener vers son Père. « Un savant a dit : “Donnez-moi un levier, un point d’appui, et je soulèverai le monde”. […] Les saints l’ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour points d’appui : lui-même et lui seul ; pour levier : L’oraison » (Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus).

Abbé Paul Roy, FSSP source CLAVES

29/08/2025

À l'occasion d'un vidéomessage adressé à la Province augustinienne de Saint Thomas de Villanova ce vendredi 29 août , le pape Léon XIV a rappelé avec force « l’importance du silence dans le bruit de ce monde ». Pour lui, la prière et le silence ne sont pas de simples pratiques spirituelles, mais des conditions indispensables pour « entendre la voix de Dieu ». Une écoute qui doit s’exercer bien au-delà de la parole divine, s’étendant également à ceux qui nous entourent : « Nous avons l’opportunité et la responsabilité d’écouter l’Esprit Saint ; de nous écouter mutuellement ; d’écouter la voix des pauvres et de ceux qui sont en marge, dont la voix doit être entendue ».

S’inspirant de saint Augustin, le Saint-Père insiste sur le fait que la véritable écoute ne se fait pas à l’extérieur, mais dans notre « sanctuaire intérieur ». Il cite une phrase éloquente du grand théologien : « N’ayez pas votre cœur dans vos oreilles, mais vos oreilles dans votre cœur ». Cette approche souligne que l'écoute est loin d'être passive : elle demande une conversion intérieure, un silence « habité par Dieu ».

Le pontife met en garde contre la cacophonie du monde moderne, qui peut facilement « nourrir notre agitation et voler notre joie ». Pour contrer ce phénomène, il nous exhorte à une véritable « ascèse intérieure » afin de « filtrer le bruit » et de « faire taire les voix qui divisent ».

Le silence, source de parole féconde et de charité

Le pape Léon XIV rappelle que ce silence n’est pas une fuite, mais qu'il est profondément « fécond ». En cultivant cette écoute intérieure, le chrétien se prépare à une parole juste et fraternelle. Celui qui a su écouter Dieu dans le secret de son cœur est ensuite capable de partager cette vérité et de travailler à l’unité.

Ce message est un rappel, en particulier pour ceux qui, parfois, intellectualisent la foi au point de la vider de son souffle. Loin des « discours sans fin » et des constructions abstraites, l’avenir de la foi se joue dans « des cœurs attentifs à la voix de Dieu, capables de la traduire en charité concrète ».

Le silence comme remède

Dans un monde saturé d'informations et de bavardages, l'appel du pape Léon XIV au silence sonne comme un remède puissant. Il nous rappelle que pour agir et parler justement, il faut d’abord être. Le silence n’est pas un vide à combler, mais un espace à habiter pour que Dieu puisse nous parler. C'est en faisant ce pas de côté, loin des bruits du monde, que nous pouvons retrouver la fraîcheur de l’Évangile et nous laisser transformer, pour ensuite transformer le monde.

Source : Tribune Chrétienne

28/08/2025

En Inde, les violences contre les fidèles, encouragées par des responsables politiques, montrent combien la foi chrétienne est menacée. En France, les agressions et profanations d’églises se multiplient, comme une hostilité diffuse gagnant chaque jour du terrain. Partout, sous des formes diverses, les chrétiens sont frappés.

Le Christ lui-même nous a avertis : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive » (Mt 10, 34). « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division » (Lc 12, 51). Ces paroles, à rebours de nos représentations humaines, révèlent que la paix du Christ n’est pas un confort tranquille. Elle est d’une autre nature. Elle n’est pas un état figé, mais un combat permanent pour la justice.

Autrement dit, il n’y a pas de paix sans vérité ni sans justice. Le monde peut promettre des trêves ou des compromis ; seule la fidélité au vrai bien engendre une paix durable.

Une jeunesse enracinée dans la foi

Pourtant face à un monde en guerre, cette paix s’est manifestée avec éclat cet été, lors du Jubilé des jeunes à Rome. Plus d’un million de jeunes, venus de 146 pays, se sont rassemblés autour du pape Léon XIV à Saint-Pierre, au cirque Maxime puis à Tor Vergata. Ce n’était pas une parenthèse d’enthousiasme mais le signe que la jeunesse catholique, enracinée dans la foi, refuse de se résigner. Cet élan doit être accompagné avec discernement : il ne s’agit pas de s’enflammer au point de se décourager quand la difficulté surgira, ni de refroidir l’ardeur par des exigences trop lourdes dès le départ.

Mais quelle paix cherchons-nous réellement ? Certainement pas celle de la vengeance, ni celle de la complaisance. Les persécutions, les injustices, les insultes n’appellent pas la haine en retour. Elles sont l’occasion de manifester une autre force : celle de la charité, de la persévérance, de la fidélité.

Pie XI le rappelait :

« Il y a bien peu à attendre d’une paix artificielle et extérieure qui règle et commande les rapports réciproques des hommes comme ferait un code de politesse ; ce qu’il faut, c’est une paix qui pénètre les cœurs, les apaise et les ouvre peu à peu à des sentiments réciproques de charité fraternelle » (Ubi arcano Dei).

Notre refus du désordre n’est donc pas une réaction épidermique à l’inconfort ou au chaos ambiant, mais un enracinement dans la quête de justice.

Défendre la paix, c’est refuser de travestir le bien et le mal, même quand les lois deviennent schizophrènes et que la société semble préférer ses intérêts particuliers à la recherche du bien commun.

Une fidélité jusqu’au bout

L’exemple des martyrs de notre temps nous rappelle qu’accepter le combat pour la vérité est aussi accepter d’être rejeté.

Comme eux, nous devons recevoir ces épreuves comme une purification. Car la paix du Christ n’est pas donnée en dehors de la Croix : elle se manifeste précisément dans la fidélité jusqu’au bout, même quand tout semble s’effondrer autour de nous. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9).

Mais cet artisanat est exigeant : il demande de répéter inlassablement, à temps et à contre-temps, la vérité de l’Évangile, même quand nos contemporains préfèrent détourner le regard.

Beaucoup refusent de voir l’évidence de l’effondrement moral et culturel de notre société. L’obsession de « l’enfant parfait » en est une illustration. Des « start-up » de biotechnologie proposent déjà de sélectionner les embryons selon des critères arbitraires : beauté, performances intellectuelles, absence de fragilités… Mais ce n’est pas une raison pour se taire. Il nous revient d’être la lumière dont le monde a besoin, non pas en défendant une option parmi d’autres, mais en incarnant l’équilibre qui vient de Dieu. Être artisan de paix, c’est être témoin de la vérité, coûte que coûte, avec patience et charité.

Le monde est en guerre contre les disciples du Christ. Mais le chrétien n’est pas condamné à subir : il est appelé à rayonner, à manifester que la vraie paix existe déjà, même au milieu des tempêtes. Elle n’est pas une utopie mais une promesse vivante car le Christ a déjà vaincu le monde.

Alors ne cédons pas au découragement. N’idéalisons pas un passé révolu, ni ne rêvons d’un futur imaginaire. La paix du Christ est à accueillir et à vivre aujourd’hui comme saint Augustin nous y exhorte : « Ne dites pas que les temps sont mauvais, vous êtes les temps. Soyez bons et les temps seront bons. » (Sermon 80)

Maitena Urbistondoy

Abonnez vous à l'Homme Nouveau !

27/08/2025

Le concept des expériences de mort imminente (EMI) a captivé l'imagination populaire et le monde scientifique pendant des décennies. Le Dr. Patrick Theillier, ancien directeur du Bureau des constatations médicales de Lourdes, est interrogé par Véronique Jacquier de France Catholique offre un point de vue unique. L'article se concentre sur la manière dont les EMI peuvent être interprétées à travers le prisme de la foi chrétienne, les décrivant non seulement comme des phénomènes mystérieux, mais aussi comme un message d'espoir en accord avec la doctrine de l'Église.

Les EMI comme message d'espoir et de réaffirmation de la foi

Selon le Dr Theillier, les EMI sont bien plus que de simples hallucinations. Il les définit comme un ensemble de visions et de sensations vécues par des personnes en état de mort clinique. Ces expériences transforment profondément les individus, les amenant à voir la mort non pas comme une fin, mais comme un simple passage. Il soutient que dans une société occidentale marquée par une "apostasie silencieuse", ces expériences agissent comme un message prophétique. Elles rappellent à l'humanité que la vie ne s'arrête pas à la mort et qu'elle est un chemin vers une autre vie remplie d'amour infini. L'article suggère que les EMI sont une manifestation de la miséricorde de Dieu, cherchant à ramener le monde à la vie divine.

Concordance entre EMI et doctrine chrétienne

L'un des arguments centraux de l'article est que les EMI sont en parfaite harmonie avec l'enseignement de l'Église. Le Dr Theillier affirme que leurs caractéristiques coïncident avec des doctrines chrétiennes fondamentales, telles que l'existence de la vie éternelle, la séparation de l'âme et du corps, l'immortalité de l'âme, et le jugement particulier après la mort. Il avance que les EMI apportent une confirmation tangible de l'existence d'une réalité spirituelle et de l'immortalité de l'âme, renforçant la croyance chrétienne. L'article va plus loin en citant des exemples de saints, comme Thérèse d'Avila et Mariam Baouardy, qui auraient vécu des expériences similaires, qui ont agi comme des événements fondateurs dans leurs vies.

La résurrection de la chair à la lumière des EMI

L'article aborde également la question complexe de la résurrection de la chair. Se référant à des théologiens comme les Pères François Varillon et Jean-Marc Bot, le Dr Theillier propose une interprétation selon laquelle l'âme séparée du corps après la mort conserve une "mémoire du corps". Cela signifie que notre identité, y compris notre histoire et notre personnalité, est préservée. Les témoignages de ceux qui ont vécu des EMI, et qui disent avoir rencontré des êtres chers défunts "rajeunis et transfigurés", sont cités comme preuve. L'article soutient que la résurrection de la chair est un processus qui commence dès notre conception et se poursuit tout au long de notre vie dans l'au-delà, en particulier après notre baptême. Les EMI, selon lui, corroborent cette vision de notre destinée.

Conséquences éthiques : les EMI et le débat sur l'euthanasie

L'article conclut en évoquant l'importance des EMI dans le débat sur l'euthanasie. En soulignant l'existence de la vie après la mort, les EMI offrent une perspective qui contredit l'idée que la vie physique est la seule réalité. Selon le Dr Theillier, la connaissance de ces expériences peut nous détourner de l'euthanasie et du suicide assisté. Elles rappellent que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Le langage utilisé, comme "fin de vie" au lieu d'euthanasie, est perçu comme une négation de cette réalité spirituelle, renforçant l'argument selon lequel ces expériences sont une expression de la miséricorde divine pour un monde désorienté.

26/08/2025

Si (sou)rire est le propre de l’homme (1), pleurer certainement aussi. Non les larmes de crocodile ou celles, indignes, du lâche et du pleutre ! Mais celles, authentiques, d’émerveillement ou de chagrin, qui montent aux yeux de l’animal spirituel en certaines occasions, comme une prière (2). Larmes indissociables de désolation et de consolation, les premières appelant les secondes (3). Elles le renvoient alors à sa dimension d’être vulnérable, précaire, blessé par le péché originel, capable d’une pieuse émotion dans ses bonheurs et ses malheurs terrestres ainsi assumés. Charles Baudelaire lui-même le reconnaît de cette manière édifiante :

« Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage

« Que nous puissions donner de notre dignité

« Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge

« Et vient mourir au bord de votre éternité ! »

(Les Fleurs du Mal, “Les Phares”)

Les larmes des hommes touchent le Cœur de Dieu, dont le nom est Miséricorde, car elles lui appartiennent, commente le père Jean-François Thomas (dans Aleteia). On évoque justement le mot qu’Ernest Hello attribue à sainte Rose de Lima : « Les larmes sont à Dieu, et quiconque les verse sans songer à lui, les lui vole » (Paroles de Dieu, “Les larmes dans l’Écriture”). « La Providence est un Pactole de larmes », qui pèse sans mesure dans « la balance du Juge des douleurs humaines », traduit autrement Léon Bloy …

Dans ces véritables moments d’exception, ne retiens pas tes larmes par fausse pudeur ou respect humain ! C’est en effet une force, dont se prive l’orgueil, de bien vouloir admettre qu’on a besoin d’être consolé par un Amour supérieur. Les larmes ne sont pas l’apanage des femmes. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, nous en a donné l’exemple. Et Il nous a confié cette béatitude révélatrice, qui arrose en quelque sorte toutes les autres en cette vallée de larmes baignée par son amour rédempteur : – Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés !

– Ne pleure pas (Lc 7, 13), anticipe pour ainsi dire Notre Seigneur à la vue de la veuve de Naïn, en deuil de son fils unique qu’Il ressuscite et « remet à sa mère », touché de compassion pour elle ; comme Il le sera aussi pour Jaïre implorant la guérison de sa fille (Lc 8, 40-56). « Dans notre exil, nous soupirons, mais nous rencontrons parfois des compagnons qui ont vu la cité sainte (où Dieu essuiera toute larme, il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni fatigue : Ap 21,4) et qui nous invitent à y courir », explique pour sa part saint Augustin.

« Celui qui sème dans les larmes récoltera dans la joie », nous prévenait déjà le psaume 125. Saint Pierre en a fait l’expérience singulière dans sa déloyauté même, à la différence de Judas. En entendant le chant du coq, il a eu honte et s’est repenti aussitôt : la source de ses larmes jaillit d’un cœur de chair broyé mais déjà pardonné, réconcilié au Cœur transpercé de Jésus. Qui donnera le premier chef de l’Eglise et le martyr que l’on sait.

On pourrait dire de ce don des larmes ce que nous disions du don des mérites dans la communion des saints (cf. Europa Scouts n° 156) : comme aucun de nos sacrifices, aucune de ces larmes précieuses (qu’elle soit versée pour une souffrance crucifiante ou pour une joie illuminée) n’est perdue ni perdante. « Elle est recueillie et versée dans le calice du Sang du Maître comme cette goutte d’eau de l’offertoire qui nous rend participants à la divinité de Celui qui a épousé notre humanité » (P. Thomas). Mystérieuse confraternité des larmes !

Paradoxalement, au lieu de nous rebeller ou de nous désespérer, ces sanglots libérateurs qui nous échappent parfois des entrailles peuvent apaiser et purifier notre cœur de pierre bien friable, dans une étonnante correspondance tant immanente que transcendante. Ces larmes nous font redevenir comme des petits enfants fragiles et transparents, ces “tout-petits” au sens évangélique du terme, confiants et dépendants dans leur affection, pleins d’abandon et d’humilité. Elles expriment une compréhension imperceptible, une intuition indicible aussi fugitive soit-elle, comme une conscience infuse, du lien intime de nos amours terrestres avec ce souverain Bien trinitaire : Père maternel, Verbe fraternel et Esprit consolateur, cet Amour infini, personnel et créateur, qui nous a aimés le premier (I Jn 4,19). Comme un morceau angélique de très belle musique, ces larmes adoucissent nos trop dures et parodiques mœurs humaines. Le don des larmes est une grâce. Une grâce de communion. Un échange de dons…

Une école de conversion

Des lamentations des psaumes aux larmes de Notre Dame dans ses apparitions, en passant par les pleurs des plus grands saints (de Marie-Madeleine à Monique sans oublier François et Dominique…), les larmes douces ou amères, de peine ou de joie, de déréliction ou de contemplation (devant la beauté de la créature ou de l’œuvre d’art), de nostalgie ou de retrouvailles, de componction ou de contrition… sont une école de conversion. Comme « il est nécessaire de faire l’éducation de nos sourires » (Clément d’Alexandrie), il faut faire celle de nos larmes. Apprendre à pleurer, c’est quelque part apprendre à mourir, se convertir, « mouiller à la grâce » (Péguy), c’est-à-dire se disposer à bien rencontrer notre Rédempteur.

Même s’ils ne se distribuent pas de la même manière et à égalité, les deux (sourires et larmes) sont au reste du même genre de “discipline”, d’ascèse et de spiritualité, par leur vertu d’apaisement et de calme, de force et de douceur. Dans leur volonté d’apporter le Christ, les « porteurs de sourire » (Guy de Larigaudie) ne tardent jamais à être de vrais porteurs de larmes et inversement. Leur bonheur a inévitablement une croix. Pensons notamment à notre petite sœur louvette Anne-Gabrielle Caron (morte d’un cancer osseux), dont le sourire radieux et légendaire répondait à combien de larmes versées sur fond de joie chrétienne. « Seule une larme coule au moment où elle quitte ce monde. Une larme de joie ? En voyant le Ciel, sublime fin de son calvaire offert avec tant de charité et de courage », a écrit Daniel-Ange.

« Un jour, alors qu’elle contemple une image du Christ en croix, elle s’écrit : “Non, c’est trop !” Sa maman, croyant qu’elle a un accès de douleur, s’approche. Mais Anne-Gabrielle lève alors la tête, des larmes pleins les yeux et la regarde avec détresse, elle explicite : “Jésus. Il a trop souffert.”(…)

Quand, la voyant si malheureuse de perdre ses cheveux, je lui dis : “Très sincèrement, ma chérie, si je pouvais perdre mes cheveux à ta place, je le ferais tout de suite”, elle sourit, touchée. Honnêtement, je continuai : “Je ne peux pas dire que je voudrais être malade à ta place car je ne sais pas si je pourrais supporter tout ce que tu supportes (surtout, ce que je ne lui dis pas, c’est que j’étais sûre, moi, de ne pas être prête du tout à paraître devant Dieu – contrairement à elle).” Elle sourit encore.

“ Mais cela me rend vraiment malheureuse de voir que l’on ne peut rien faire pour toi.

Mais vous faîtes déjà beaucoup.

Que fait-on, ma chérie ?

Vous m’aimez. » (…)

Les derniers jours, elle est paralysée, ne peut plus bouger, ni voir. Elle ne peut même plus sourire complètement. Son plus grand regret est de “ne plus pouvoir faire de vrais baisers”. Quand elle se croit seule : “Jésus, Jésus, j’ai mal partout.” Elle appelle Jésus à son secours, doucement, comme un ami. »

(D’après le journal intime de ses parents)

Sans en abuser dans un sentimentalisme, un romantisme ou un misérabilisme de mauvais aloi, apprenons donc à pleurer sincèrement quand les larmes montent aux yeux (fenêtres) de l’âme et viennent comme une prière et une offrande spirituelle. Si la guide ou le scout peuvent être des « semeurs de joie » (Larigaudie), c’est parce qu’ils donnent et se donnent en souriant mais aussi, quelque fois et plus rarement, en pleurant hardiment.

Hermine (Rémi Fontaine)

(1)« Semer du sourire » dans Parole de scout, éditions Sainte-Madeleine, p. 133.

(2)Dans Une larme m’a sauvée (Les Arènes), Angèle Lieby témoigne comment une larme précisément peut témoigner de la dignité inamissible de l’être humain, fut-il plongé dans un état comatique prétendument “végétatif ”.

(3)« Seigneur, je pleure très souvent. Est-ce de tristesse en songeant à ce que je souffre ? Est-ce de joie en me souvenant de vous ? Comment démêler cela et comment ne pas pleurer en essayant de le démêler ? » Léon Bloy.

25/08/2025

25/08/2025

Roi de France durant plus de quarante ans, il incarna à la fois l’autorité royale et la fidélité chrétienne, laissant une empreinte durable dans la mémoire nationale et ecclésiale.Grâce aux récits de son ami et conseiller Jean de Joinville, l’histoire a retenu l’image emblématique d’un souverain rendant la justice à l’ombre d’un chêne, près du château de Vincennes. Cette scène, devenue légendaire, reflète le sens aigu de la justice de Louis IX, mais aussi son désir de proximité avec son peuple. Il fut reconnu comme un homme de prière, de charité et de simplicité, autant que comme un monarque puissant et respecté.

Né à Poissy en 1214 (ou 1215), Louis devint roi de France en 1226, à l’âge de douze ans, sous la régence de sa mère Blanche de Castille. À vingt ans, il épousa Marguerite de Provence, avec qui il partagea un lien conjugal profond et fidèle. Leur union fut féconde : ils eurent ensemble huit enfants qu’ils élevèrent dans la foi.Louis IX ne sépara jamais sa mission royale de sa vocation chrétienne. Il soutint les pauvres, visita les malades, fonda des hôpitaux et encouragea la vie religieuse. Sa générosité se traduisit également par un immense projet architectural et spirituel : la construction de la Sainte-Chapelle, véritable écrin de lumière destiné à abriter la Couronne d’épines et d’autres reliques de la Passion.

Animé d’un ardent désir de protéger la Terre Sainte, Louis IX prit la croix et s’embarqua en 1248 pour l’Orient. Fait prisonnier à Mansourah en Égypte, il fut libéré avant de regagner son royaume. Loin de se laisser décourager, il poursuivit son idéal de réconciliation et de paix, réformant le royaume et interdisant notamment le duel judiciaire.Ses contemporains soulignèrent sa sagesse politique. En 1258, il mit fin à un conflit séculaire entre la France et l’Angleterre par le traité de Paris. Sa renommée était telle que des souverains étrangers sollicitaient son arbitrage. Pourtant, son désir demeurait de reprendre la route de la croisade. Ce rêve ultime l’amena en 1270 jusqu’à Tunis, où la maladie eut raison de lui. Il mourut le 25 août dans son camp militaire, confiant son âme à Dieu.

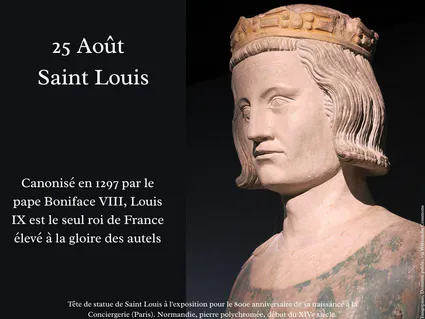

Canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII,

Louis IX est le seul roi de France élevé à la gloire des autels

Il est devenu patron des tertiaires franciscains, mais aussi de nombreuses professions, allant des coiffeurs aux ouvriers du bâtiment. Sa mémoire demeure vivante dans l’art, la liturgie et la culture populaire.

Saint Louis fut aussi un protecteur des savoirs : il fonda en 1257, avec Robert de Sorbon, la future Sorbonne, et soutint les grands théologiens de son temps tels que saint Bonaventure et saint Thomas d’Aquin. Il suivit avec attention l’édification de Notre-Dame de Paris, en particulier ses rosaces monumentales.Les diocèses français rappellent encore aujourd’hui son rôle décisif dans l’histoire nationale : en Saintonge, lors de la bataille de Taillebourg en 1242 ; à Vincennes, par l’image du roi-juge ; à Longchamp, où sa sœur Isabelle, future bienheureuse, fonda une abbaye franciscaine grâce à son soutien.

Les paroles rapportées par Joinville révèlent son sens chrétien de la royauté :

« Si je dépense beaucoup d’argent quelquefois, j’aime mieux le faire en aumônes faites pour l’amour de Dieu que pour frivolités et choses mondaines. Dieu m’a tout donné ce que j’ai. Ce que je dépense ainsi est bien dépensé. »

Louis IX rappelle ainsi que l’autorité politique peut se vivre comme un service, enraciné dans le baptême et orienté vers le bien commun. Son témoignage continue d’inspirer l’Église et les fidèles, sept siècles après sa mort, comme modèle de gouvernant chrétien uni à Dieu, humble devant son peuple et juste généreux envers les pauvres.

Avec Nominis

25/08/2025

[…]

Et l’Église, de génération en génération, garde soigneusement mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur dont elle est témoin, comme son trésor le plus précieux. Elle la garde et la transmet en célébrant l’Eucharistie que vous avez la joie et l’honneur de servir. L’Eucharistie est le Trésor de l’Église, le Trésor des Trésors. Dès le premier jour de son existence, et ensuite pendant des siècles, l’Église a célébré la Messe, de dimanche en dimanche, pour se souvenir de ce que son Seigneur a fait pour elle. Entre les mains du prêtre et à ses paroles, “ceci est mon Corps, ceci est mon Sang”, Jésus donne encore sa vie sur l’Autel, Il verse encore son Sang pour nous aujourd’hui. Chers Servants d’Autel, la célébration de la Messe, nous sauve aujourd’hui ! Elle sauve le monde aujourd’hui ! Elle est l’événement le plus important de la vie du chrétien et de la vie de l’Église, car elle est le rendez-vous où Dieu se donne à nous par amour, encore et encore. Le chrétien ne va pas à la Messe par devoir, mais parce qu’il en a besoin, absolument !; le besoin de la vie de Dieu qui se donne sans retour !

Chers amis, je vous remercie de votre engagement : il est un très grand et généreux service que vous rendez à votre paroisse, et je vous encourage à persévérer fidèlement. Lorsque vous approchez de l’Autel, ayez toujours à l’esprit la grandeur et la sainteté de ce qui est célébré. La Messe est un moment de fête et de joie. Comment, en effet, ne pas avoir le cœur dans la joie en présence de Jésus ? Mais la Messe est, en même temps, un moment sérieux, solennel, empreint de gravité. Puissent votre attitude, votre silence, la dignité de votre service, la beauté liturgique, l’ordre et la majesté des gestes, faire entrer les fidèles dans la grandeur sacrée du Mystère.

Je forme aussi le vœu que vous soyez attentifs à l’appel que Jésus pourrait vous adresser à le suivre de plus près dans le sacerdoce. Je m’adresse à vos consciences de jeunes, enthousiastes et généreux, et je vais vous dire une chose que vous devez entendre, même si elle doit vous inquiéter un peu : le manque de prêtres en France, dans le monde, est un grand malheur ! Un malheur pour l’Église. Puissiez-vous, peu à peu, de dimanche en dimanche, découvrir la beauté, le bonheur et la nécessité d’une telle vocation. Quelle vie merveilleuse que celle du prêtre qui, au cœur de chacune de ses journées, rencontre Jésus d’une manière tellement exceptionnelle et le donne au monde ! […]

22/08/2025

Un pèlerinage impressionnant

Selon divers articles de presse dont Tribune Chrétienne et Aleteia, 7 200 pèlerins de la FSSPX, venus de 44 pays, ont convergé vers la Ville éternelle. Accompagnés de près de 680 prêtres et religieux, ils ont défilé en procession, prié dans plusieurs basiliques et participé à une messe solennelle à la basilique Saint-Pierre. Ce rassemblement a triplé en taille par rapport au dernier Jubilé de l'an 2000, ce qui démontre une vitalité et une capacité de mobilisation impressionnantes.

Des relations toujours complexes avec Rome

Le pèlerinage, conduit par l'abbé Davide Pagliarani, supérieur général de la FSSPX, a souligné la relation délicate qui existe entre la Fraternité et le Vatican. Comme vous le savez, fondée en 1970 par Mgr Marcel Lefebvre, la FSSPX s'est retrouvée en rupture avec Rome suite aux ordinations épiscopales de 1988, qui ont entraîné l'excommunication de ses évêques. Bien que le pape Benoît XVI ait levé ces sanctions et que le pape François ait reconnu la validité des confessions et mariages de la Fraternité, cette dernière n'est toujours pas officiellement réintégrée à l'Église. Le fait que les pèlerins de la FSSPX n'aient pas marché derrière la croix jubilaire à Saint-Pierre et que la mention de leur pèlerinage ait été retirée du site officiel du Jubilé italien en sont des signes clairs.

Un signe pour l'avenir

Au-delà des questions de reconnaissance canonique, ce pèlerinage est une déclaration de force. La FSSPX, qui ne compte plus que deux évêques en activité, se trouve à un moment crucial de son histoire, confrontée à la nécessité de nouvelles consécrations. Le rassemblement de milliers de fidèles attachés à la messe traditionnelle est donc un message adressé à Rome : la Fraternité est une réalité vivante, sa voix est influente, et elle reste fidèle à ce qu'elle considère être la tradition de l'Église.

En définitive, ce pèlerinage n'est pas seulement un événement spirituel, c'est un acte politique qui met en lumière les tensions et les espoirs qui animent les relations entre le Vatican et les défenseurs de la tradition en matière liturgique mais aussi et surtout doctrinale. Il restera sans doute l'un des moments les plus mémorables et les plus symboliques du Jubilé 2025.

Prions pour l'Eglise ! Ave Maria !

22/08/2025

Lecture du livre de l'Écclésiastique

Si 24,23-31

Comme la vigne j’ai poussé des fleurs d’une agréable odeur, et mes fleurs donnent des fruits de gloire et d’abondance. Je suis la mère du bel amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. En moi est toute la grâce de la voie et de la vérité ; en moi est toute l’espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits ; car mon esprit est plus doux que le miel, et mon héritage plus suave que le rayon de miel. Ma mémoire passera dans la suite des siècles. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m’écoute ne sera pas confondu, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle.

_____________________________________

Le culte liturgique, par lequel on rend un juste honneur au Cœur Immaculé de la Vierge Marie, et auquel de nombreux saints et saintes ont préparé la voie, fut approuvé tout d’abord par le Siège Apostolique au début du dix-neuvième siècle, lorsque le Pape Pie VII institua la fête du Cœur Très Pur de la Vierge Marie, pour être pieusement et saintement célébrée par tous les diocèses et les familles religieuses qui en avaient fait la demande ; fête que bientôt le Pape Pie IX enrichit d’un office et d’une messe propres. Ce culte ardent et souhaité, né au dix-neuvième siècle, et grandissant de jour en jour, fut accueilli avec bienveillance par le Souverain Pontife Pie XII, qui voulut l’étendre à l’Église entière, en donnant à cette fête une plus grande solennité.

L’an 1942, tandis qu’une guerre très cruelle accablait presque toute la terre, ce pape, plein de pitié pour les épreuves infinies des populations, en raison de sa piété et de sa confiance envers la Mère céleste, confia ardemment le genre humain tout entier, par une prière solennelle, à ce Cœur très doux ; et il établit la célébration universelle et perpétuelle d’une fête avec Office et Messe propres en l’honneur de ce Cœur Immaculé (1944).